|

|  | | | ⓒ 주간해피데이 | |

시인 동생이 잘했다 하믄 진짜로 잘하는 줄 알고 기가 살아서 농형제들에게 “여봐, 시 썻응게 읽어 줄게” 하면 “시인 납셨네” 하고 놀려 댄다.

“니미, 성들이 시에 대해서 뭇을 안가? 서울 사는 시인 동생이 잘 쓴다고, 뙤약볕에서 일하지 말고 글을 배와서 쓰면 대박 나것다고 했는디” 항변하면 “인자는 글 써서 쪽박 차불라고 그냐? 밥이나 묵자 배고픈게. 시가 밥 안 멕여 준다” 하고 낄낄댄다. 농형제들이 그러거나 말거나 시인 동생은 항시 진지하다. 많이 배와서 근가 달라도 겁나게 다르다. 문어체가 어떻고 구어체가 어떻고 은유가 어떻고 오빠는 천재 같다고 그런다. 그런 말을 듣는 날은 ‘아이구! 이 무식한 성들아, 나는 천재라여!’ 속말을 한다. 그리고 더 신이 나서 동생이 일러준 대로 농촌 사는 우리 모습을 솔직하게 쓰다 보면, 가끔 내 착각 아닌 진심 어린 칭찬을 듣기도 한다. 그래도 “왜 잘 썼다고 하는지 알겠어?”라는 동생의 질문은 항시 어렵다.

“긍게, 근디 모르것어” 인정한다.

그럼 동생이 뭐라뭐라 설명을 하는데 알아먹기가 힘들고 그냥 좋다는 것만 알겠다. 못 알아먹어도 좋다. 여기가 좋고 저기가 좋다며 구절구절 짚어 주는 동생의 말에 점점점 신뢰를 느낀다. ‘참말인가?’ ~ ‘농사도 짓고 시도 짓고’ 중에서

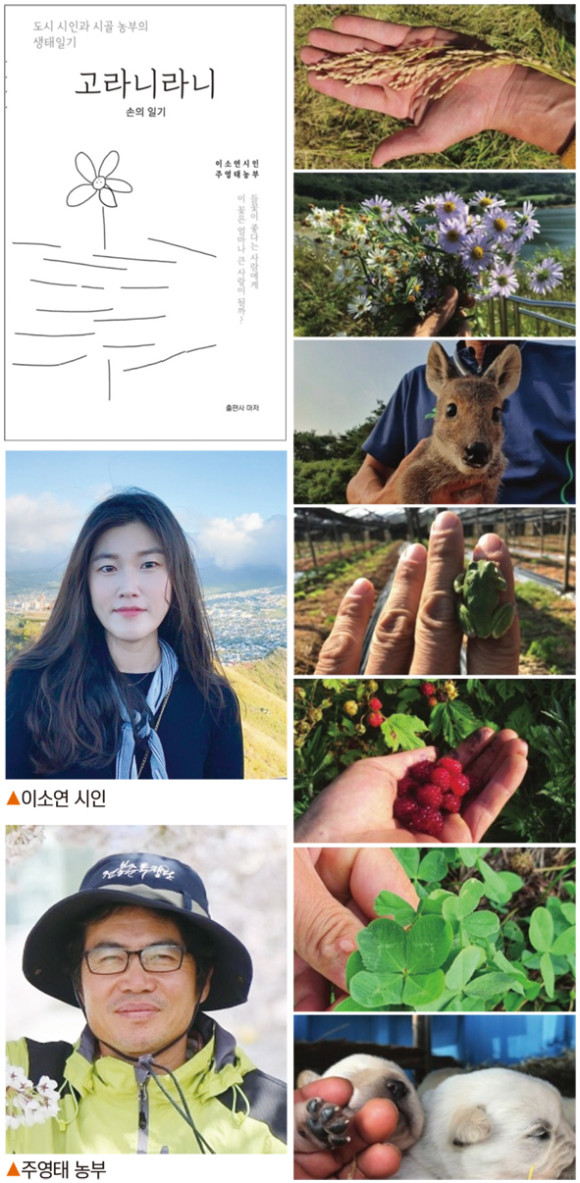

고창에서 친환경 농사를 짓는 농민 주영태 씨와 지난해 인터넷서점 알라딘 독자투표에서 시 부문 1위를 기록했던 이소연 시인이 만나 <고라니라니>(출판사 마저, 2021년 9월)를 출간했다. ‘도시 시인과 시골 농부의 생태일기’라는 부제답게, 서로 살아온 배경이 달랐던 농민과 시인이 농촌이라는 공간에서 점차 친구가 돼가며 나눈 이야기들을 담았다. 또한 고창의 넓은 들판과 자연, 생명들의 이야기도 담고 있다.

에세이에는 농촌이 낯선 도시 시인과 글쓰기가 낯선 농부의 시각이 투박하게 담겼다. 특히 전라도 사투리가 가감없이 담겨 독자들에게 시골의 정서와 현장감을 고스란히 전하고 있다.

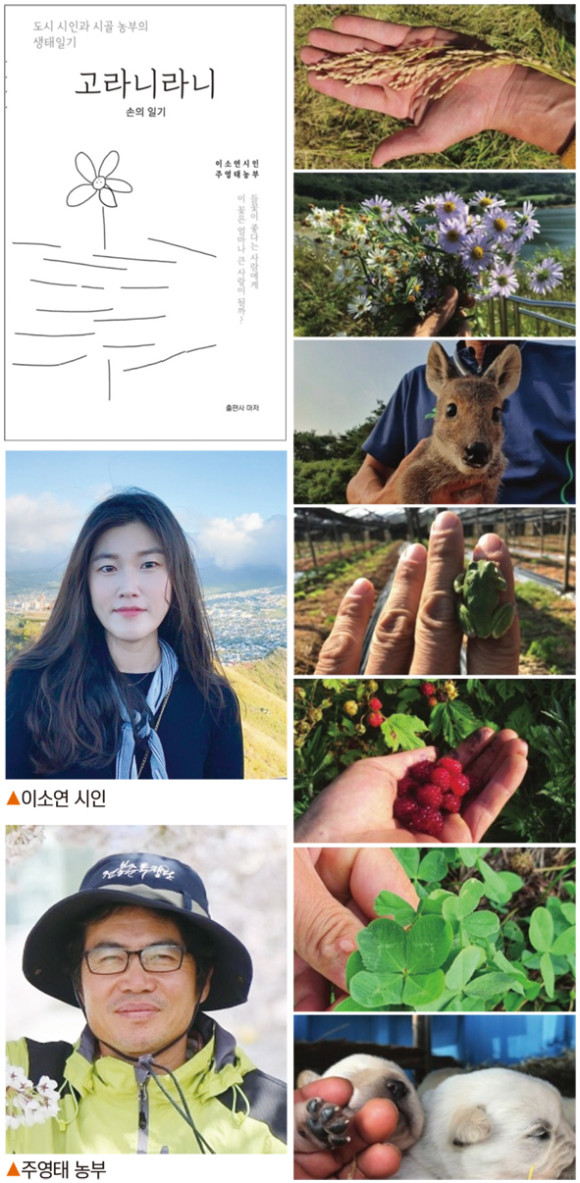

이 책은 고창에 사는 나의 농부 친구가 보내 온 한 장의 사진으로부터 시작되었다. 자신의 왼손바닥을 찍은 사진이었다. 손바닥 위에는 도정된 흰 쌀이 있었다. 우리가 매일같이 씻어 안치는 쌀이 저토록 눈부시다는 사실이 새삼스러웠다.

나는 내가 잃어버린 세계가 그의 손바닥 위에 있는 것만 같았다. 이런 마음은 뭘까? 생각하다가 그냥, 손바닥에 대해서 시를 써야지 생각했다. 그리고 아직 못 썼다. 박사 논문도 써야 하고 시도 써야 하는데 자꾸 그 손바닥만 생각났다. 손바닥은 무엇 하나 움켜쥐지도 않은 채 나를 사로잡아 버렸다. ~프롤로그 중에서

농부가 보내온 여러 사진 중에서도 농부가 새끼 고라니를 손 위에 올려놓고 찍은 사진은 시인에게 가장 신선하고 놀라운 순간을 선물한다. “세상에! 손 위에 고라니라니!”

손 위에 올려진 고라니는 순하고 순한 생명들의 함축이며, 포악하고 사나운 손이 함부로 다가갈 수 없는 세계의 표상이다. 고창 농부는 마을에서 유일하게 유기농법을 고집하며 게으른 농사꾼이란 오해를 받지만, 시인은 그런 농부를 누구보다 응원한다. 매일같이 자기 논에 찾아오는 황새를 좋아하고 자라나는 모든 생명을 소중히 여기는 농부의 마음을 닮고 싶어진다. 농부가 습관처럼 찍어 온 사진은 그리 놀라울 것이 없지만, 거기에 깃든 삶의 이력은 지금껏 느껴 본 적 없는 뭉클함을 선사한다. 우정과 용기와 유머와 생명에 대한 사랑이 넘치는 이야기.

‘고라니라니’는 7월12일 펀딩사이트 텀블벅에서 100만원을 목표로 출판비 모집을 시작했다. 펀딩 시작 1시간 만에 목표 금액을 달성했으며 펀딩 종료일인 8월 20일 목표금액의 1030%를 달성했다.

주영태 농부는 고창에서 농사를 지으며 친환경 농사에 도전하지만, 논밭은 각종 야생동물의 산란터가 돼 게으른 농부로 살고있다. 현재 고창군농민회 공음면지회장을 맡고 있다. 이소연 시인은 2014년 한국경제신문 신춘문예로 등단하며 작품활동을 시작했다. 시집으로 ‘나는 천천히 죽어갈 소녀가 필요하다’가 있다. 현재 ‘켬’ 동인으로 활동 중이다.

소설 <보건교사 안은영>의 저자 정세랑 작가는 추천사에서 “‘손의 일기’라는 부제에 어울리는 생생하게 만져지는 것들로, 만져지지 않는 것들까지 잔뜩 품었다. 두 사람을 오간 열매의 사진에서 빛과 향기가 느껴지고, 우정의 리듬에 물오리와 옥매미와 아름다운 단어들이 슬쩍 내려앉는다. 고창의 들판이 읽는 이에게까지 특별한 공간이 되며, 고민과 서운함까지도 시인들답게 오가기에, 이렇게 맛있는 에세이는 오랜만이다. 짚풀로 구워낸 서리태 맛이 난다”라고 호평했다.

김영호 전 전국농민회총연맹 의장도 추천사에서 “주영태 농부의 책을 읽다보면 옛 한옥 처마 밑에 여러가지 생활 도구(멍석 대나무광주리 메주와 마늘 꾸러미)를 매달아 놨던 지난 날이 떠오른다. 병아리를 날개에 품고 있는 어미닭의 따스하고 푸근한 느낌이다”라고 소감을 적었다.

장석남 시인은 “‘오배이골’(오뱅이골의 오기)에서 새를 불러낸다는 이가 보고 싶다. 또 그 옆에서 감탄어린 모습으로 바라보는 ‘시인 친구’도 보고 싶다! ‘솔찬히!’ 책을 접하며 사는 업이지만 이렇게 삶의 맨살을, 아니 생살을 느끼게 하는 글은 참으로 오랜만이다. 내 안에 숙어져 있던 짓이겨진 ‘쑥향’이 살아난다. 사는 일과 무관한 수많은 ‘문학들’에 속아주기도 지치던 차에 두 사람의, 뭇 생명들을 참여시킨 생명 찬양의 ‘베틀’은 불볕 하늘을 지나는 소란한 소나기와도 같고, 고뇌를 씻어주던 새벽 새소리와도 같아서, 나는 그들의 만남에 넌지시 청려장으로라도 참여해 보리라 다짐 아닌 다짐을 한다”고 추천했다.

|

고창군 251억원 증액된 제2회 추경 확정…‘군민활력지원

고창군 251억원 증액된 제2회 추경 확정…‘군민활력지원